80年前的今天,重庆一家照相馆里,一位父亲正抱着儿子拍照。

他特地让8岁的儿子将一份《大公报》号外叠好拿在胸前,并叮嘱儿子要特意将大标题对着镜头。

那张《大公报》号外大标题正是:《日本投降矣!》

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。

《大公报》使用了前所未有的超大字号发布这力透纸背的5个字。

号外一经发出,就被民众抢购一空。

人们奔走相告,万人空巷。

80年前,得知日本投降的亲历者是什么样的心情?

这是一个等待了太久、为之奋战太久的消息。

这一天,全国各地沸腾了。

在延安,诗人萧三以《延安狂欢夜》记录这一天

“我还守着一盏残灯,山沟里死一般地寂静。忽然山上山下,人声异常嘈杂,又听锣鼓喧天,有人甚至乱敲铜盆,有的用力吹喇叭。整个延安起了骚动,男女老少涌出窑洞……人似潮水流向街头,旗帜招展在星空。人们舞火炬,扭秧歌,喊口号。人们只是叫,只是跳,只是笑。”

在蜂拥来去的人群中,有一位拄着拐杖的荣誉军人,他是在平型关大捷中光荣负伤的,他激动地说:“我的血没有白流!”

人群中一个卖水果的商贩,情不自禁地跳了起来,把筐中的水果抛向空中,大声喊道:“不要钱的胜利果,请大家自由吃呀!”

人们报以热烈的掌声。

1945年8月15日的延安,军民通宵庆祝日本投降。

在重庆,整个城市像是“沸腾的开水锅”。

当地一家报纸记录下这一刻:“磁器口一露宿的瞎眼叫花闻得鞭炮声,忙问啥事,知是日本投降的消息后,他便抛去破碗、竹杖作疯狂地吼叫,乱吼乱跳一阵,附近水果摊被他踩翻好几处,要是在平时,叫花真是凶多吉少,但是摊贩不仅不发怒反去抱着叫花喊:‘安逸!’”

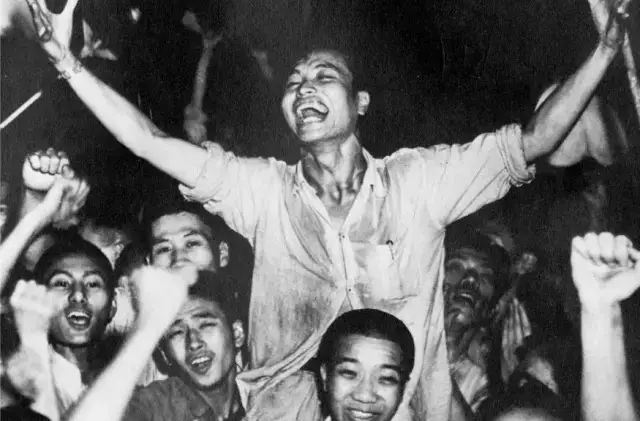

日本无条件投降后,重庆街头狂欢的民众。图:重庆日报

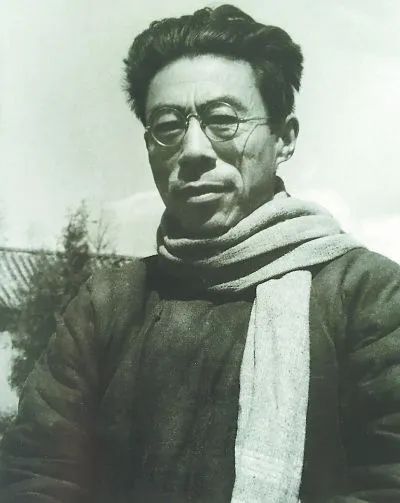

在昆明,西南联大教授闻一多曾经发誓:抗战一日不胜利,就一日不剃须。

得知日本投降的消息后,他立马去剃了胡须,留下了这张为人熟知的照片。

闻一多获悉日本投降后,立即兑现诺言,剃去长须。闻立雕供图

在上海,著名作曲家陈歌辛得知消息后,心潮澎湃,创作了歌曲《恭喜恭喜》:

“皓皓冰雪溶解

眼看梅花吐蕊

漫漫长夜过去

听到一声鸡啼

恭喜恭喜恭喜你呀”

陈歌辛为自己署名“庆余”。

很多人不知道,现在这首总在春节播放的歌曲,写下的时候,恭喜的不是新年来到,而是“庆祝劫后余生”,恭喜赢得胜利。

80年前的这一天,不只有欢笑,还有泪水。

为了这场胜利,中国人民付出了巨大的牺牲。

1945年8月15日,邓玉芬在亲人的坟前哭了。

家住今属北京密云的邓玉芬家境贫寒,和丈夫含辛茹苦地拉扯起7个儿子。

1933年,邓玉芬的家乡被日本侵略者占领,划入伪“满洲国”。

侵略者强迫百姓忘记自己是中国人。

邓玉芬对孩子们说:“记住,咱是中国人,到死也不能忘了祖宗!”

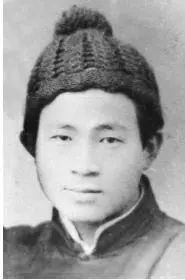

邓玉芬

1940年,八路军来到密云猪头岭。

邓玉芬第一次听八路军宣讲抗日道理,懂得了只有穷苦人都行动起来,拿起枪杆,才能救国救己。

她和丈夫商量:“抗日是咱自己的事,把儿子叫回来打鬼子去吧!”

邓玉芬的大儿永全、二儿永水成为游击队战士。

后来,三儿永兴不堪忍受财主的欺压跑回家来,邓玉芬又送三儿参加了白河游击队。

三个儿子随游击队到外地作战,邓玉芬托人捎去话:“别惦记家,安心打鬼子。”

儿子在外抗战,邓玉芬在家为八路军烧水做饭、缝补衣服,为伤员喂汤喂水、精心照顾,把粮食省下来,自己以野菜充饥。

每当伤病员痊愈离开,她都像送儿子出征一样,拉着手送出老远。

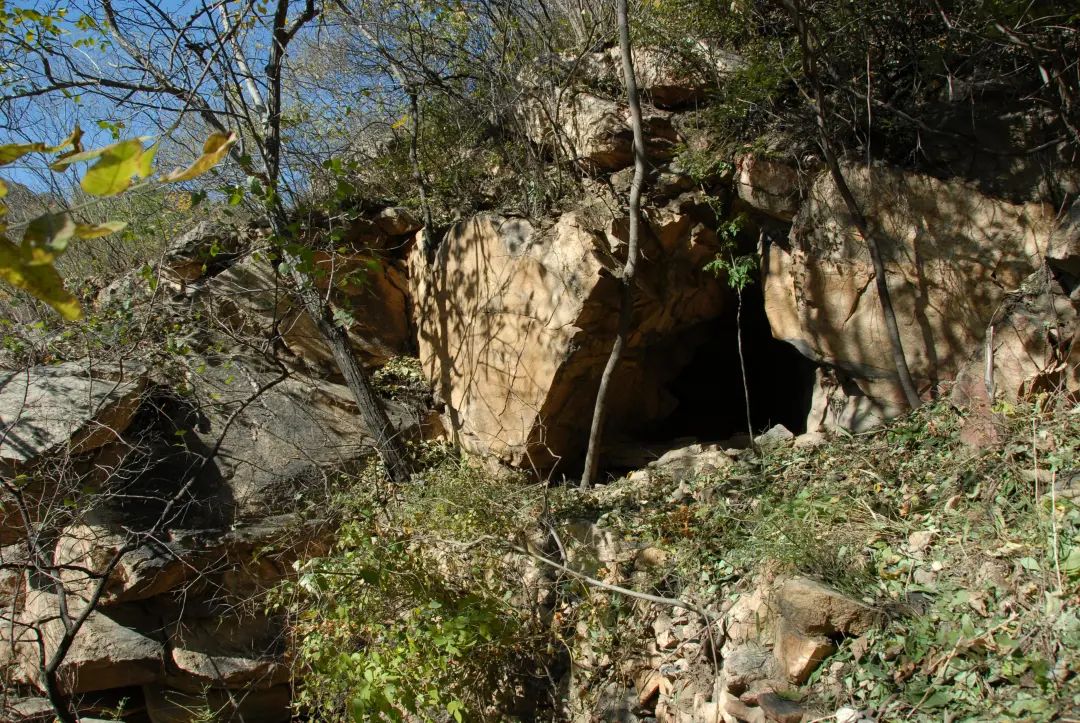

邓玉芬帮助隐藏伤病员的山洞

1942年,噩耗传来,丈夫任宗武和五儿永安被日军杀害,四儿永合被抓走。

邓玉芬闻讯几次晕厥过去,她对两个小儿子说:“姓任的杀不绝,咱和鬼子拼到底!”

1942年秋,大儿永全在战斗中壮烈牺牲。

1943年夏,四儿永合惨死在鞍山监狱。

1943年秋,二儿永水在战斗中负伤回家休养,因伤情恶化死在家里。

1944年春,日军进行疯狂“扫荡”,小六儿跑丢了,邓玉芬背着7岁的小七躲进一个隐蔽山洞。

为了掩护藏在附近的乡亲和干部们,她眼睁睁地看着幼子连病带饿死在怀里。

她再也承受不住这巨大的打击,当即昏过去。

醒来时,乡亲们告诉她,敌人撤走了,小七埋在山坡上。

邓玉芬扑倒在孩子的小坟上失声痛哭,泪水一滴滴渗入坟土……

舞剧《邓玉芬》

失去六位亲人,邓玉芬告诉自己,要坚强地活下去,她要亲眼看到胜利的那一天。

1945年8月15日这一天,邓玉芬眼噙泪花告慰九泉之下的亲人,咱们胜利了!

英雄母亲邓玉芬的塑像和她使用过的炊具。饶强/摄

还有人下定决心,让日军罪证重见天日。

1937年12月13日,日军侵占南京,进行了惨绝人寰的南京大屠杀。

15岁的罗瑾躲进南京安全区,逃过一劫。

罗瑾

1938年初,罗瑾到“华东照相馆”当学徒工,在为一个日军军官冲洗两卷“樱花牌”胶卷时,发现其中有多张日军砍杀中国军民、侮辱中国妇女的照片。

罗瑾气愤不已,他加洗了一套,作为日军的罪证保存起来。

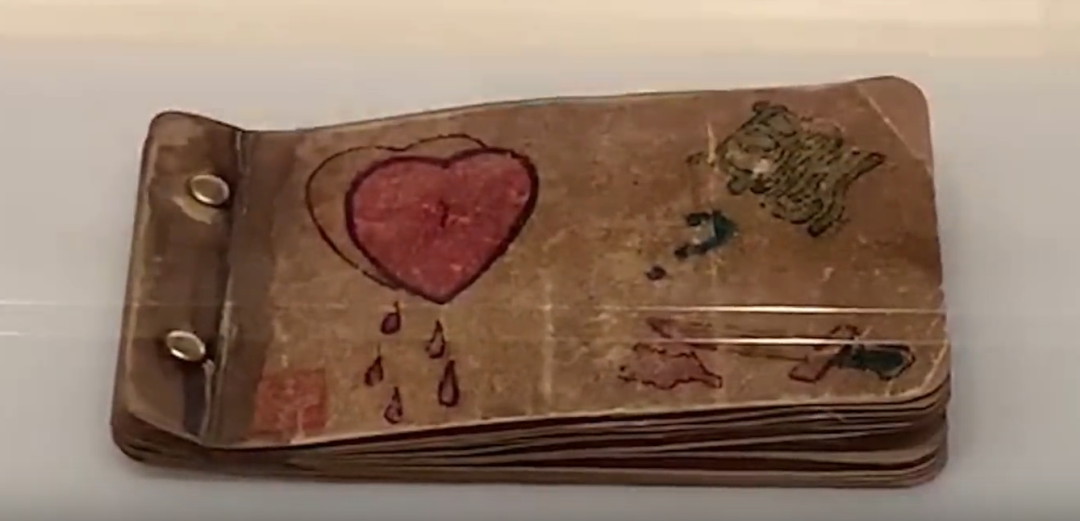

后来,他选出16张,装订成一本小相册。

他在相册封面上画了两颗滴着血的心和一把刺向心脏的匕首,旁边写了一个大大的“耻”字。

1940年,迫于生计,罗瑾被招募到汪伪某集训队学习电讯技术,他偷偷地将相册转移到集训队驻地毗卢寺。

1941年的一天,日伪突然展开搜查,罗瑾赶紧将相册藏到毗卢寺后院茅厕的墙洞内。

后来,当他准备把相册转移时,发现相册不翼而飞。

为了安全起见,他立刻逃离南京。

其实,相册没丢,同在集训队的吴旋意外在茅厕发现了这本相册。

看到里面的内容后,他赶紧将相册揣进口袋里。

后又在夜里,藏到大殿内佛像的底座下。

罗瑾、吴旋冒死保存的16张日军拍摄的暴行照片

1941年秋,吴旋趁着夜色将相册从佛像底座下取出,塞在小皮箱的底层,并冒着生命危险保存相片。

直到1945年8月15日,日本人投降了,他才松了一口气。

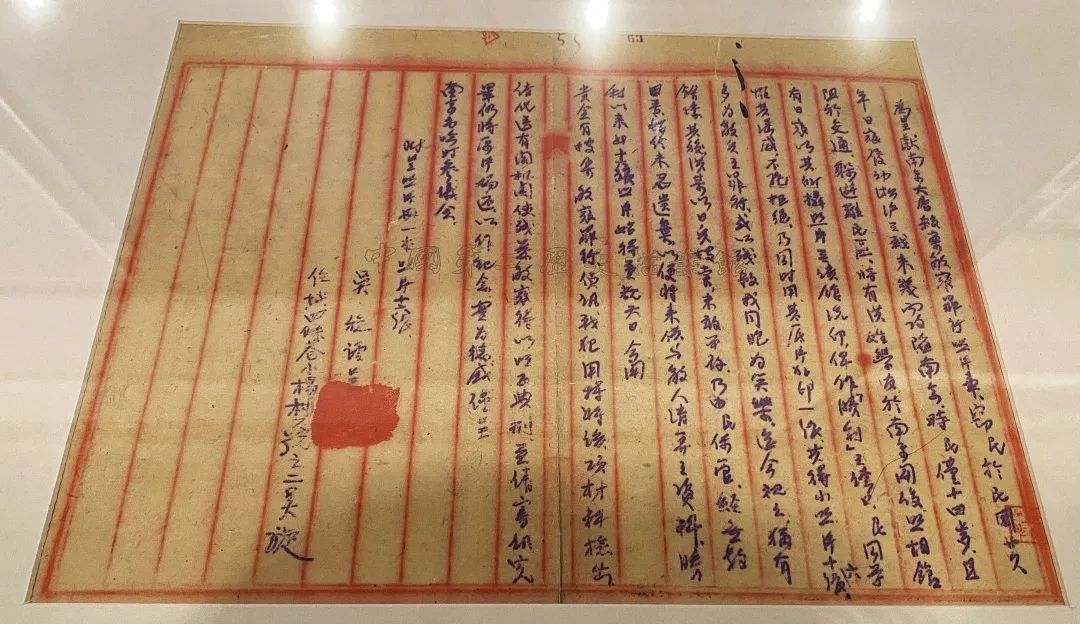

1946年,吴旋听闻即将对日本战犯进行审判,他将保存了数年之久的16张南京大屠杀罪证照片呈交。

吴旋呈文

这16张照片作为“京字第一号证据”,在对南京大屠杀案主犯谷寿夫的审判中发挥了重要作用。

1947年4月26日上午,法庭将被告谷寿夫验明正身,押赴雨花台,依法枪决。

80年了,故事还在继续。

我们从未忘记,1970年,邓玉芬因病逝世,享年79岁。

临终前,她嘱咐亲人:“把我埋在大路边,我要看着孩子们回来。”

在邓玉芬生活过的村子里,当地政府修建了“英雄母亲邓玉芬”主题雕塑和英雄母亲主题广场。

英雄母亲邓玉芬伫立在山岩上,左手握布鞋,右臂挎针线筐。

她眺望着远方,迎接亲人和战士们胜利归来。

后来,罗瑾定居福建大田县,重操旧业,开了一家照相馆。

1995年6月10日,罗瑾与吴旋时隔半个多世纪后在南京重逢。

已过古稀之年的罗瑾与吴旋一同参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,两人还前往毗卢寺指认当年藏照片的茅厕所在地。

1998年,吴旋在南京去世。

2005年,罗瑾在上海病逝。

罗瑾(左)、吴旋(右)

今年,以他们为原型拍摄的电影《南京照相馆》上映。

80年了,我们为什么要记住这一天?

为了那些没能活着看到这一天的人。

为了那些甘愿赴死,只为更多人能活着看到这一天的人。

为了那些送了一个又一个儿子上战场,又失去一个又一个儿子的母亲。

为了那些在战火中流离失所、饱受欺辱,却仍以勇气和信念坚持到这一天的人。

为了伤亡的3500多万同胞。

为了那些用血肉之躯筑起新的长城的人。

他们付出如此巨大的牺牲,所期盼的不过是我们今日的幸福生活。

正义必胜

和平必胜

人民必胜

铭记历史

吾辈自强

责任编辑:安博文

豫公网安备 41010202002626号

豫公网安备 41010202002626号